TERÁN

The Ghost of Casadegemas

| サイズ |

H600 W600 mm |

| 制作年 |

2025 |

| カテゴリー |

Painting |

| 配送 |

展示会終了後 3-4週間以内に発送予定 配送料に関しては別途 上記のご案内を確認ください。 |

| 素材 |

Oil on Canvas |

作品説明

この作品は、昼下がりの静けさの中、ピカソがハンモックで穏やかに眠る姿を描いています。

つばの広い帽子が顔の半分を覆い、その寝息は、まるで子どものように静かでやさしいものです。

しかしその背後では、沈黙に紛れて、何かがそっと動き始めます。

影のように忍び寄るのは、カサへマスの姿でした。その手がゆっくりと伸び、指先がかすかにピカソの身体に触れたとき、ピカソは夢の中でわずかに身を震わせ、かすかな吐息をもらします。

彼は何を望み、何を伝えに来たのでしょうか。それは非難なのか、優しさなのか、それとも警告なのか。かつてピカソが「青」に変えたその死は、今やほとんど色を失い、裁くこともなく戻ってきます。ただ、ただ「存在」として、そこに在るだけ。

もしかすると彼は、決して癒えることのない傷があるということを思い出させに来たのかもしれません。あるいは―ただ、「見てほしい」と願っているのかもしれません。

そんなピカソのシエスタを描いた作品となっています。

ハンモックの上の頭蓋骨について

《こはだ小平二(こへいじ)》は、1831〜32年頃に制作された中判の錦絵で、江戸時代に人気を博した怪談の一場面を描いた作品です。絵には白骨化したリアルな頭蓋骨が登場し、西洋の解剖学書などからの影響がうかがえる点でも興味深い作品です。

物語の主人公、小平次は、江戸の役者でした。あまり演技が上手ではなく役がもらえなかったものの、「幽霊のような顔立ち」という理由で、あるとき幽霊役を演じることになります。これを人生最後のチャンスと考えた小平次は、死人の表情を研究し、見事な演技を披露。次第に「幽霊小平次」と呼ばれるほど評判になります。

しかし、私生活では悲劇が待っていました。妻のお塚は彼を見下し、別の男と関係を持っていました。旅興行中、小平次はその男に沼に突き落とされて殺されてしまいます。

男が妻のもとへ戻ると、なんとそこには死んだはずの小平次の姿が。幽霊となって現れた彼は、生前と変わらぬ姿で、男に次々と怪異を引き起こします。ついには男も正気を失い、妻のお塚も恐ろしい最期を迎えるという、因果応報の怪談です。

この作品は、幽霊役を極めた役者が本当に幽霊になってしまうという皮肉と恐怖が重なった、江戸らしい怪談絵として、今日でも高い評価を受けています。

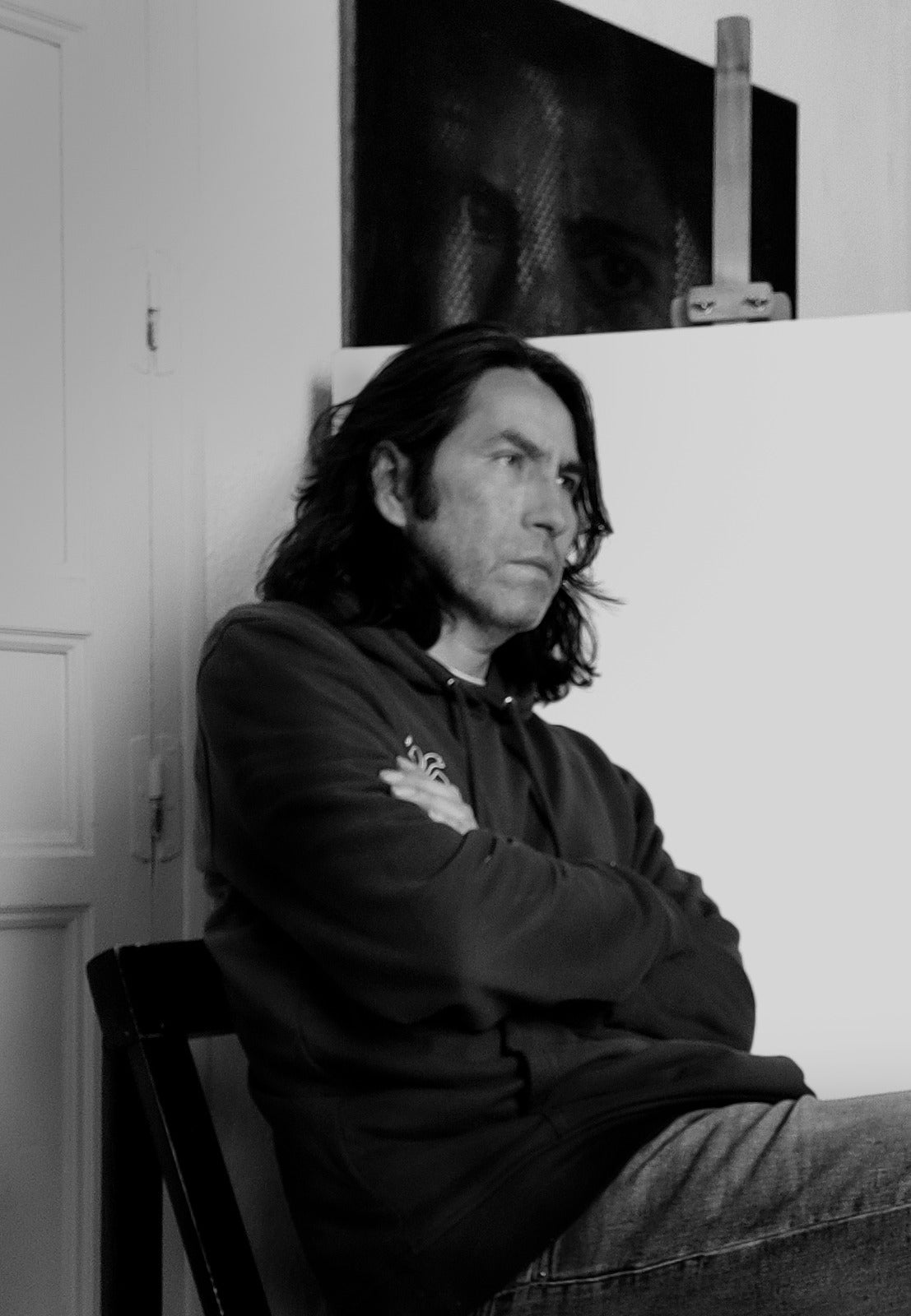

アーティスト

TERÁN

テランは、ヨーロッパやラテンアメリカの著名なギャラリーやアートフェアで作品を発表し、国際的に高い評価を受けるアーティストです。彼の表現は、伝統と現代性を融合させた独自の絵画言語に特徴があり、都市の風景や視覚的記憶をテーマに、新しい技術を取り入れながらアートの可能性を探求し続けています。近年のプロジェクトでは、2024 年にスペイン各地のギャラリーで発表された「Making-of」が高い評価を得ました。さらに、2025 年にはアテネオ・デ・マドリードで「Fontana へのオマージュ」を展示しています。これは現代アートの象徴的な存在であるルーチョ・フォンタナに敬意を表した作品となります。

同じく2025年4月には、新作「Fantasías de Picasso」シリーズを東京で発表し、日本での初個展を開催しています。本展は、テランののキャリアにおける重要な節目となっており、日本の観客との出会いを通じて、文化を越えた視覚的対話を生み出す貴重な機会を創出しています。 テランの作品は、異なるスタイルを交錯させ、絵画のコードを再構築することで伝統に挑戦するという独自の視点を持っています。このシリーズは年末にスウェーデンのヘルシンボリへ巡回し、国際的な活動を広げていきます。彼は、大胆なアプローチでアイロニーを創造の手段として用い、鑑賞者がイメージとどのように向き合うかを問い続けています。

長年にわたり、彼の作品は数々の賞賛を受けており、2013 年にはマドリードで「ラテンアメリカの100 人のパーソナリティ」の一人に選ばれました。また、2005 年以降に各都市を巡回した「Retrato Capital」や、アントニオ・サウラ財団およびアテネオ・デ・マドリードで発表された「天才たちへのオマージュ」シリーズなど、偉大な芸術家たちに敬意を表する作品も発表しています。さらに、2022 年にはユネスコ・パリ本部で開催された「ラテンアメリカウィーク」にも参加し、国際的なアートシーンにおける存在感を強めています。

マドリードから東京へ、そして世界各地へ。テランは現代絵画の境界を探求しながら、国境を越えたアートのビジョンを提示し、今日のアートシーンを豊かにし続けています。